TESSERE IL MONDO: SCRITTURA, TESSITURA E IL FILO DELLE NARRAZIONI

| di Eleonora Giglione |

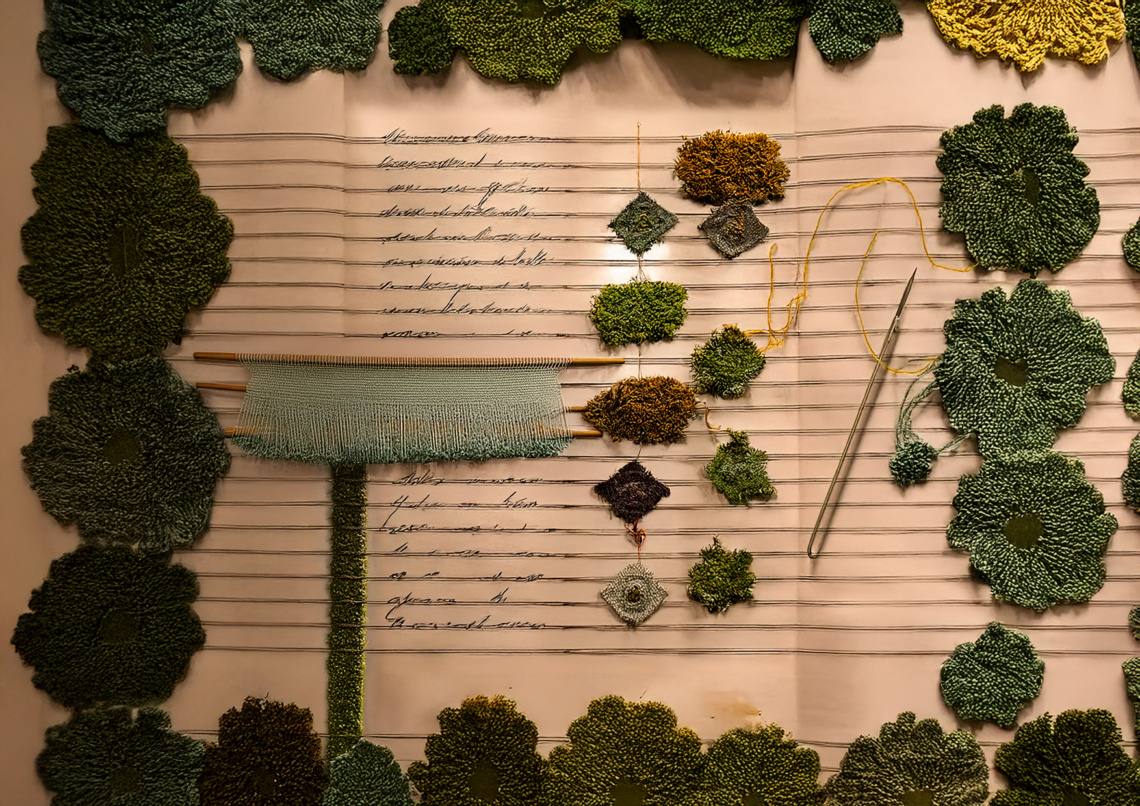

Scrittura e tessitura si intrecciano da sempre in un dialogo simbolico: entrambe costruiscono realtà complesse attraverso la mescolanza di elementi diversi, che siano parole o fili. La metafora tessile, però, non è solo letteraria: affonda le sue radici anche nella mitologia, nella storia e nella filosofia. Nodi, reti e trame non solo definiscono la struttura del testo, ma si connettono alla visione del mondo, alla politica e all’arte dell’inganno, poiché la tessitura, come la scrittura, contiene un elemento di ambiguità e artificio. Il testo, come una trama di fili, è costruito con abilità, strategia, e spesso con l’intento di nascondere significati, ingannare l’occhio o creare illusioni.

La tessitura è spesso legata alla rivelazione della verità celata sotto un velo. Il riferimento più celebre è sicuramente il velo di Maya, di cui parla Schopenhauer: ciò che cela agli occhi degli uomini l’essenza del reale. Penelope inganna i Proci con la sua tela, il Nodo di Gordio è un enigma da sciogliere, Aracne sfida Minerva tessendo storie scomode sugli dèi, Dedalo costruisce un labirinto insidioso, mentre Arianna, con il suo filo, permette di ritrovare la via. Come un tessuto, anche il testo si regge sull’equilibrio tra ordine e caos, tra l’illusione della forma e la vertigine dell’informe, guidando il lettore lungo un filo che è al tempo stesso vincolo e via di fuga.

L’analogia tra scrittura e tessitura emerge con particolare evidenza nella poesia, dove i versi, come i fili di un tessuto, si sviluppano nel tempo e nello spazio, con un rigore formale paragonabile a quello di un ricamo. Ma è altrettanto centrale nella narrativa, che rappresenta la complessità della realtà intrecciando voci e prospettive diverse. Da Gadda e Manzoni a Borges, questa metafora si è evoluta fino a diventare un principio strutturale: Borges esplora la molteplicità del mondo attraverso trame che sfidano la logica e la linearità. Nei suoi testi, la scrittura si intreccia con riferimenti tessili, sia in senso metaforico che letterale, come accade in una delle simbologie da lui più utilizzate: il labirinto borgesiano è infatti una rete di percorsi che si biforcano e si ricombinano, proprio come un tessuto narrativo fatto di orditi e trame sovrapposte. Borges stesso, con il suo amore per le biblioteche e gli universi testuali infiniti, sembra suggerire che ogni libro è un filo nel tessuto del sapere, e che il lettore è sempre un viandante perso nel labirinto del testo.

Per orientarsi nella vastità delle opere di Borges, si può assumere la raccolta di racconti “L’Aleph” come paradigma della sua poetica. L’Aleph stesso, nel racconto omonimo, è descritto come il punto che contiene tutti i punti dello spazio, evocando l’immagine di un universo-tessuto: “[…] il luogo dove si trovano, senza confondersi, tutti i luoghi della terra, visti da tutti gli angoli”, in cui tutti i punti dell’universo si vedono simultaneamente senza sovrapposizione né trasparenza, in modo talmente chiaro e distinto da racchiudere in sé l’essenza stessa dell’universale di cui è parte: ogni filo è un frammento della totalità che in lui si manifesta.

Carlos Argentino Daneri, il personaggio che custodisce l’Aleph, proprio grazie alla visione infinita che gli si mostra, vuole scrivere un poema che contenga l’intero universo. La sua impresa è, però, ironicamente fallimentare, perché nessun linguaggio può realmente contenere tutto. Borges, con il suo scetticismo, suggerisce che il tentativo di tessere un universo nel linguaggio è destinato all’imperfezione. Ciò richiama l’antica idea della tessitura del destino, dove gli dèi o le Moire greche tessono le vite degli uomini, ma l’uomo, nel cercare di riprodurre questa operazione, si scontra con la propria intrinseca limitatezza. L’idea dell’Aleph come punto che contiene tutto richiama il concetto del “tappeto persiano”, dove ogni nodo rappresenta una parte del cosmo. Borges, appassionato di mistica e cultura orientale, potrebbe aver attinto da questa simbologia per suggerire che ogni filo della realtà è connesso agli altri in una struttura che solo pochi possono intuire. Nei tappeti orientali, l’asimmetria è un segno della presenza dell’umano nell’opera divina, un’idea affine all’ironia con cui Borges mostra l’ambizione impossibile di Daneri. L’universo è un disegno perfetto, ma l’uomo, nel volerlo imitare, produce solo imperfezione.

Alla fine del racconto, Borges riflette sul valore dell’oblio: dimenticare l’Aleph è l’unico modo per riscoprire la meraviglia del mondo. Se tutto fosse già stato visto, nulla potrebbe più sorprenderci, e senza sorpresa non può nascere il pensiero, come sostenevano prima Platone e poi Aristotele. Qui la memoria è come un tessuto che si sfilaccia, un filo che si dissolve nel tempo. L’Aleph, come il tessuto del mondo, non può essere trattenuto. L’oblio è quindi il processo di disfare il tessuto della visione, come Penelope che disfa la sua tela per sfuggire al tempo. In quest’opera le fila intrecciate da Borges vengono a distendersi per rappresentare la conoscenza, il destino e la memoria. L’Aleph stesso è un arazzo infinito, la poesia di Daneri è un tessuto fallimentare, e la memoria è un filo destinato a spezzarsi. L’universo, come in molte tradizioni mistiche e letterarie, è un tessuto complesso e intricato, dove ogni filo è connesso agli altri, ma nessun occhio umano può coglierne la totalità.

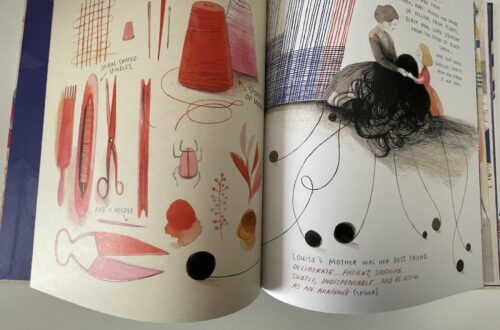

Non mancano, in questa raccolta, dei riferimenti più concreti, in cui Borges utilizza la tessitura come elemento narrativo. Nel racconto “Emma Zunz”, la protagonista lavora in una fabbrica tessile, e il tessuto diventa parte integrante della sua vita e della sua vendetta, il cui esito è frutto di una pianificazione meticolosa, parallela all’intreccio della trama stessa.

Ne “La casa di Asterione”, si assiste ad una rilettura del mito del Minotauro, narrata in prima persona dallo stesso Asterione, che descrive la sua solitaria esistenza all’interno di un’immensa casa-labirinto. Egli si presenta come un essere incompreso dagli uomini, e racconta il suo mondo fatto di attese, giochi solitari e un destino inevitabile. Un racconto che ribalta la prospettiva del famoso filo di Arianna e del labirinto iniziatico di Teseo, trasformando il mostro in una figura tragica, prigioniera di un destino ormai scritto. Qui limite ed infinito sono trama e ordito nella parabola del protagonista.

“La scrittura del Dio”, esplora la scrittura come tessitura divina: il protagonista del racconto, un prigioniero, cerca di decifrare un testo nascosto nel manto di un giaguaro recluso nella cella accanto, identificando in esso un linguaggio segreto, un ordito tessuto dal divino. Il sapere assoluto si manifesta come una stoffa che si dispiega, rivelando il suo significato solo a chi sa leggerlo. Qui, accennando ai modi possibili in cui la divinità si manifesta agli individui, Borges parla di una “Ruota” altissima e infinita: “Intrecciate fra loro, la formavano tutte le cose che saranno, che sono e che furono, ed io ero uno dei fili di quella trama totale […]”.

Il filo, il tessuto e la trama emergono così come simboli della narrazione, del destino, della memoria e dell’infinito. Sono segni da individuare, decifrare o abbandonare, fili che ci legano e al contempo ci offrono una via di fuga. Alcuni si rivelano nei meandri di ciò che l’universo lascia intravedere di sé—un’eco della totalità irraggiungibile o un arabesco inciso nei luoghi più impensati, in un mondo finito e immutabile, o ancora da esplorare.

(Le citazioni sono tratte da “L’Aleph” di J.L. Borges, tradotto da F. Tentori Montalto, Ed. Universale Economica Feltrinelli, Maggio 2000, Milano)